Weg mit der Russophilie

Der Artikel von Claus Leggewie FAZ.net zu den russischen Siegesfeiern am 9. Mai 2022 zeigt wieder, dass ehemalige K-Gruppen-Angehörige immer schon gegen »Russophilie« (Leggewie) imprägniert waren. Den ehemaligen Antirevisionisten, zu denen auch Ralf Fücks, Gerd Koenen und Karl Schlögel gehören, nahm Gorbatschow durch sein Versagen kurzfristig das liebste Objekt der Auseinandersetzung. Putin bescherte es ihnen dann unter anderen Vorzeichen (Text der Nationalhymne geändert, Embleme ersetzt) wieder. Etwas bescheidener als in den 1970er Jahren, als sie in ihren verblasenen Phantasien die Lenker der Weltrevolution waren, empfinden sie sich jetzt vermutlich als Staatslenker – nach dem Muster von »wag the dog«. Von damals haben sie den »Kampf zweier Linien« mitgenommen, vulgo Schwarz-Weiß-Denken, womit sie heute die Feuilletons, Talkshows und das Twitterverse aufmischen.

Bei Claus Leggewie kommt noch eine individuelle Note hinzu. In einem Spiegel-Interview berichtet er 2015:

Leggewie: (…) Argwohn gegenüber Russland haben Sie in dem rheinisch-katholischen Milieu, in dem ich aufgewachsen bin, schon mit der Muttermilch aufgesogen. Und dann erleben Sie auch noch, wie diese MSB-Leute Ihren Professor als alten Nazi angreifen, den Historiker Theodor Schieder …

SPIEGEL: Womit die Spartakus-Leute allerdings recht hatten.

Leggewie: Sie waren von der Stasi gebrieft worden.

In seinem aktuellen FAZ-Beitrag findet sich eine merkwürdige und irritierende Nebenbemerkung über den Vater von Gerhard Schröder.

Am 9. Mai 2005 reagierte Putin, der an diesem Tag von den Opfern seiner eigenen Familie sprach, auf die ›Orange Revolution‹ in der Ukraine. Bundeskanzler Gerhard Schröder, dessen Vater auf dem Rückzug vor der Roten Armee in den Ostkarpaten gefallen war, machte Putin seine Aufwartung. Damals wurde das Tragen des schwarz-orangen Sankt-Georgs-Bandes Pflicht und Mode, das den Stern der Roten Armee ablöste. Der militärische Sieg über die Faschisten wurde damit gewissermaßen gereinigt von der Geschichte des Kommunismus und der bolschewistischen Diktatur.

Soll das so verstanden werden, dass Schröder, einer von 50 Staats- und Regierungschefs, die 2005 in Moskau anwesend waren, Putin »seine Aufwartung« nicht hätte machen sollen, weil die Rote Armee eines bolschewistischen Diktators seinen Vater getötet hat?

Auch der 2011 gestorbene Horst-Eberhard Richter muss sich vorwerfen lassen, aus der Ermordung seiner Eltern nicht die richtigen Konsequenzen gezogen zu haben. Stattdessen förderte er in Leggewies Sicht offenbar die deutsche »Russophilie«:

Die in der deutschen Gesellschaft und Politik verbreitete Friedensliebe brachte das sich nach 1945 ausbreitende Schuld- und Verantwortungsgefühl zum Ausdruck, das nachfolgende Generationen angenommen und noch gesteigert haben – bis zur völligen Ausblendung des Charakters der Sowjetdiktatur und der neoimperialen Bestrebungen des postsowjetischen Russland. Exemplarisch dafür waren Einlassungen des Psychoanalytikers Horst-Eberhard Richter, eines der wichtigsten Sprecher der deutschen Friedensbewegung: Dessen ganze politische und berufliche Mission beruhte auf dem Streben nach Verarbeitung seiner Erlebnisse als junger Soldat ab 1942 an der Ostfront, der er sogar die Ermordung seiner Eltern durch sowjetische Soldaten 1945 unterordnen konnte (…)

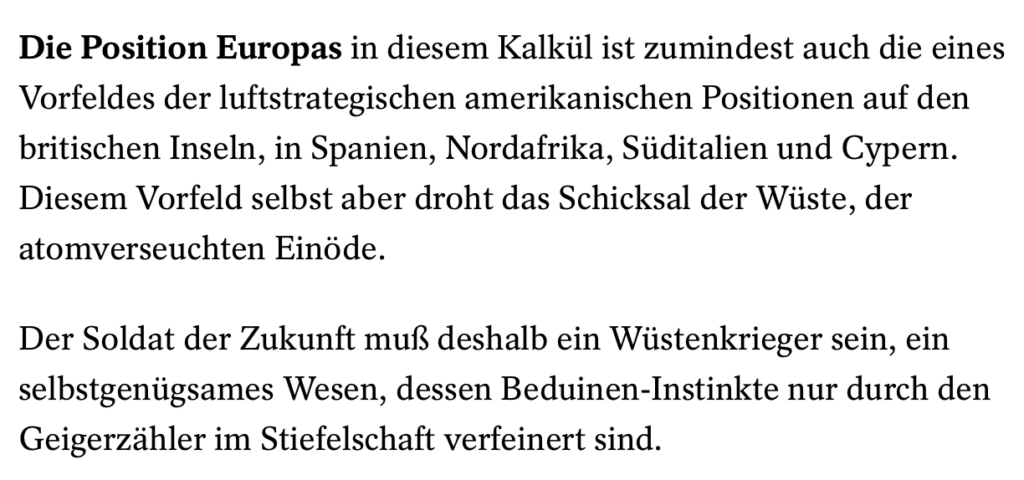

Diese kompensatorische Russophilie paarte sich in den Achtzigerjahren in falsch verstandenem Anti-Antikommunismus mit einem haltlosen Antiamerikanismus.

Die Unterstellung, Richter ordne die Ermordung seiner Eltern der Verarbeitung der eigenen Kriegserfahrung unter, ist unzutreffend. Horst-Eberhard Richters Leistung auch bei seiner Selbstdarstellung besteht darin, Unentscheidbares offenzulegen und offenzulassen. Eine Passage aus der Einleitung seines Buchs Der Gotteskomplex von 1979 belegt das:

Hat Leggewie vielleicht selbst ein ungelöstes Vaterproblem? Über seinen Vater Otto Leggewie, Gymnasiallehrer, später hoher Ministerialbeamter in NRW, sagt er in dem zitierten Spiegel-Interview, der habe ihn zeitlebens belogen, indem er seinen aus opportunistischen Gründen 1937 vollzogenen NSDAP-Eintritt (er wollte Studienrat werden) immer verschwiegen habe. Welche Fragen sich ihm dazu, nach dem Tod des Vaters, gestellt haben, berichtet er nicht.

Immerhin ist der Import des Begriffs »Multi Kulti« aus dem amerikanischen Sprachgebrauch ein bleibendes Verdienst Claus Leggewies. Im Unterschied zur »Russophilie« hat er nicht den Status eines unbehandelten Symptoms. Erstaunlich eigentlich.

Leggewie: (…) Ich finde es großartig, wie wir inzwischen in der Regel mit den Flüchtlingen umgehen. Deswegen stehe ich zu Multi Kulti – und zu 68.

SPIEGEL: Herr Leggewie, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Das Titelbild zeigt Horst-Eberhard Richter auf einer Veranstaltung der IPPNW – Internationale Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzt*innen in sozialer Verantwortung. Das Foto vom Grab des unbekannten Soldaten in Moskau mit Schröder, Putin und Bush stammt von einer Website des Kreml und ist in der US-Wikipedia zu finden.