Es ist kaum zu glauben: Diese Buch über Register und Registrare ist spannender und unterhaltsamer als so mancher Gegenwartsroman, von den literaturwissenschaftlichen Bemühungen der aktuellen Generationen gar nicht zu reden. Seine englische und auch seine deutsche Fassung sind zu Recht in Fachorganen und Feuilletons mit Lob überhäuft worden. Auch ich möchte hier keine Einwände vorbringen, sondern einige Facetten des Buchs benennen, die mir gefallen haben.

Dennis Duncan, der Autor, ist Linguist und arbeitet am University College in London. Schon in dem von ihm mitherausgegebenen früheren Buch, Book Parts (2019), das an Genettes Paratexte und Morettis Arbeiten anschließt, gab er eine Art kurzgefasster Vorschau zum Thema. Nun aber schöpft er aus dem Vollen und gibt einen umfassenden Einblick in die Entstehungsgeschichte der Register und den Umgang mit ihnen. Indexe sind durch die Digitalisierung alles Schriftlichen keineswegs unwichtiger geworden. Gerade Suchmaschinen, deren Gebrauch oft an die Stelle des Wälzens von Nachschlagewerken, Bibliographien und Registern treten, benötigen zwingend einen Index. Auch die erste Website von Tim Berners-Lee war – ein Sachregister.

Auf dem Weg zum meist hinten angeordneten Buchabschnitt hat der Index begrifflich und materiell einige Entwicklungsschritte durchlaufen. Zum Beispiel gab es in griechisch-römischer Zeit Etiketten an Schriftrollen in Regalen, sogenannte Syllabi, kurze Angaben zum Inhalt. Über die Ordnung der Rollen ist wenig bekannt. Aber ein noch heute genutztes Ordnungsprinzip stand seit der Einführung des Vokalalphabets in Griechenland schon bereit. Die Ilias und die Odyssee wurden später, nämlich von Bibliothekaren der Bibliothek von Alexandria, in je 24 Kapitel aufgeteilt. Das ist die Zahl der Buchstaben des griechischen Alphabets, die auch als Ziffern benutzt wurden.

Duncan betont, dass die Ordnung eines Index immer leser-orientiert ist und nicht text-orientiert. Seine eigentliche Entwicklung als Referenzsystem setzte ein, als Codices (zusammengefügte Einzelseiten) sich statt Rollen verbreiteten. Seiten sind besser markierbar und zählbar als irgendwelche Abschnitte auf einer Rolle. Allerdings dauerte es geraume Zeit, viele Jahrhunderte, bis sich Seitenzahlen als Standardmarkierung durchsetzten. Die Seitenzahl gehört nicht zum Text und bezieht sich streng genommen auch gar nicht auf ihn, sondern auf das Buch als Gesamtheit.

Das Register wurde sozusagen zweimal erfunden, einmal als Konkordanz, zum anderen als Index. Eine Konkordanz listet im Prinzip jedes vorkommende Wort auf, während ein Index eine sachlich begründbare Auswahl von Referenzpunkten sammelt. Suchmaschinen und viele digitale Suchverfahren basieren zunächst auf Konkordanzen, also schier endlosen Wortlisten, in denen die Häufigkeit des Vorkommens einzelner Wörter gemessen werden kann. Indexe lassen sich nach der sie steuernden sachlichen Durchdringung unterscheiden. Es gibt Wortregister und Namensregister, die auf einfachen Übereinstimmungen basieren, es gibt aber auch Sachregister, die auch den Kontext einbeziehen und beispielsweise »Nationalsozialismus« notieren, wo eine Person mit positiver oder negativer Verbindung zu ihm vorkommt. Indexe wurden bereits für Handschriften entwickelt, nicht erst für gedruckte Literatur. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts legte Robert Grosseteste, ein anglo-normannischer Bischof, für seine Aristoteles-Übersetzung ein Sachregister an. Parallel zu ihm entwickelte Hugh of St. Cher das Verfahren von Wortindexen.

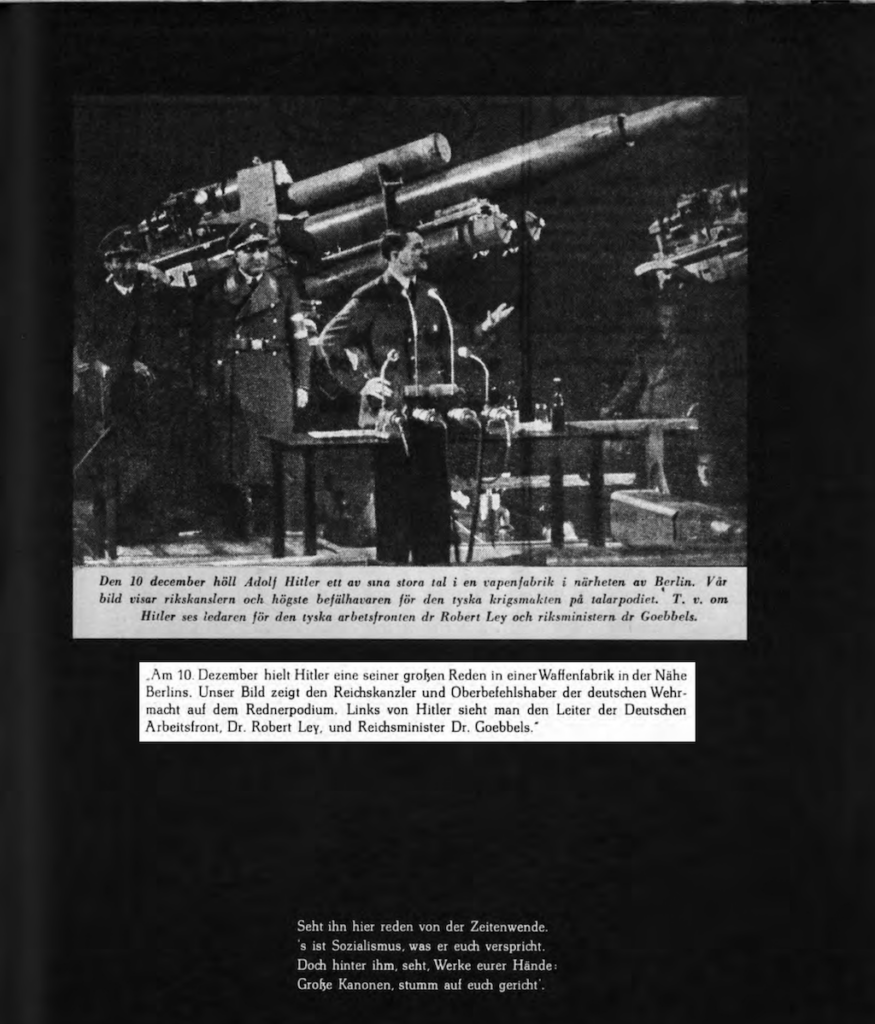

Es gab auch schon früh Kritik an Indexen. Galileo murrte, dass Gelehrte sich nun nicht mehr mit Schiffen oder Kanonen befassten, um ihre Eigenschaften zu beschreiben, sondern sich in ihre Studierstuben zurückzogen, um dort einen Index oder Inhaltsverzeichnisse durchzugehen, um herauszufinden, ob bereits Aristoteles etwas Schlaues über den Gegenstand geschrieben hat.

Indexe reflektieren die Veränderungen des Leseverhaltens und der Erwartungen der lesenden Gemeinschaften. Sie sind keineswegs durch digitale Buchfassungen und Texte überflüssig geworden. Ein durchdachtes Sachregister hilft Lesern, den Inhalt eines Textes und seine Schwerpunkte zu verstehen. Eine Volltextsuche setzt voraus, dass eine Ahnung vom Inhalt und möglichen vorkommenden Begriffen besteht. Das ist jedoch weder bei Rezipienten von Studienliteratur noch von Forschungsergebnissen gegeben. Auch die bloße Auflistung von Namen und Begriffen allein kann nicht befriedigen. Daher sind auch automatisierte Erstellungsverfahren abzulehnen. Software kann bei der Markierung von Referenzen im Text helfen, aber nicht bei der Auswahl, Formulierung und eventuellen Hierarchisierung der Schlagworte. Fach- und sachkundige Indexer (diesen Berufsstand gibt es, auch eine internationale Vereinigung) ziehen eine neue Ebene in das Werk ein, die Lesern vielfältige Verständnismöglichkeiten anbietet. Übrigens hat auch Duncans Buch selbst einen Index. Dieser wurde nicht von ihm selbst erstellt, sondern von einer professionellen Indexerin, Paula Clarke Bain.

Mit dem Sortierprinzip, also dem Alphabet, wurde häufig gespielt. Marcel Duchamp inspirierte 1917 eine New Yorker Ausstellung, in der 400 Bilder in der alphabetischen Reihenfolge der Künstlernamen präsentiert wurden. Das Prinzip musste allerdings erst »gelernt« werden. Ein 1604 erschienenes Lexikon, Table Alphabeticall … (der Titel läuft über mehrere Zeilen), enthält eine genaue Gebrauchsanweisung der alphabetischen Ordnung. Allerdings gab es schon bei den Assyrern Tontafeln mit alphabetischen Listen, und in der Bibel gibt es Akrostycha, bei denen die Anfangsbuchstaben von Versen einen alphabetische Reihenfolge aufweisen – zumindest in der hebräischen Fassung (zum Beispiel die Klagelieder und einige Psalmen). Andere frühe Sortierprinzipien wurden in antiken Bibliotheken angewendet. So waren die Schriftrollen in Alexandria nach Genres und dann alphabetisch nach Autoren sortiert. Cicero ließ seine riesige Privatbibliothek etikettieren und ebenfalls sortieren. Plinius ordnet in seiner Naturgeschichte die wichtigsten Edelsteine nach Farben, alle anderen alphabetisch.

Indexe können auch Werkzeuge in politischen und anderen Auseinandersetzungen sein, Indexer haben eine gewisse Macht. Was, wenn ein Tory ein von einem Whig-Anhänger verfasstes Buch über die politische Geschichte Englands mit einem Index versieht? Zumindest können Indexer die Gewichte eines Textes verändern. Darüber hinaus gibt es zugespitzte Formen: Rogue Index (eine völlig parteiliche und polemische Form) und Mock Index (in dem sich versteckte Scherze befinden). William King war Anfang des 18. Jahrhunderts der König der Rogue Indexer. Er versah einmal eine unautorisierte Auflage eines Buchs mit einem satirischen Index, der die Dumpfheit des Autors vorführen wollte – und hatte Erfolg, er verhinderte die Wahl eines Speakers im Unterhaus. John Gay, der Autor der Beggars’ Opera, veröffentlichte 1716 ein Poem »Trivia, Or the Art of Walking through the Streets of London«, das einen Index enthielt, mit Einträgen wie »Cheese not lov’d by the Author« und »Nose, its Use«. Lewis Carrolls Roman Sylvie and Bruno (1889) enthält einen Index mit ähnlichen Scherzen.

Immer mal wieder kommen literarische Autoren auf die Idee, mit einem Index zu spielen. Beispiele: J. G. Ballard: The Index (eine SF-Story, die nichts als ein Index ist), Walter Abish: Alphabetical Africa, Andreas Okopenko: Lexikon-Roman, Oswald Wiener: Die Eroberung von Mitteleuropa, Vladimir Nabokov: Pale Fire (ein Roman, der sich als kritische Ausgabe eines Textes gibt). Hartmut Geerkens Buch »kant« hat einen äußerst komplexen und geradezu heimtückischen 90 Seiten langen Index.

Henry Wheatley, ein großer viktorianischer Indexer – What is an Index? London: Index Society, 1878 –, fasst das Wissen seiner Zeit zusammen, in der auffallend viel mit Indexen experimentiert wird. Beispielsweise gab es 1879 die Wiederauflage eines 1775 erschienenen Buchs von Henry Mackenzie, The Man of Feeling, in dem viele Tränen vergossen werden. Der Herausgeber stellt nun dem Buch einen »Index of Tears« voran, wohl weil er sich an der Empfindsamkeit des Autors störte. Allerdings liefert dieser Index keine Aufklärung darüber, warum soviel geweint wird. Dr. Johnson forderte Mitte des 18. Jahrhunderts für die von Samuel Richardson erweiterte Ausgabe des Briefromans Clarissa (7 Bände) ein Sachregister, das tatsächlich erschien. Es ist in Kategorien gegliedert und scheint eine Art Quintessenz des Romans liefern zu wollen. Unter »Duelling«: »An innocent man ought not to run an equal risk with a guilty one«. Eine Ausgabe dieses Index erschien sogar ohne Seitenreferenzen, da unterschiedlich paginierte Ausgaben des Romans auf dem Markt waren.

»The index as personal history«: Sherlock Holmes indexierte seine Fälle und Einsichten unter diesem Motto. Auch die Idee des Universalindex sämtlicher Wissensgebiete kursierte im viktorianischen England. Dabei tauchte auch erstmalig die Idee des »community tagging« auf, also der Errichtung und Erweiterung eines Index von allen Mitgliedern (der damaligen Index Society).

Einer gigantischen Aufgabe verschrieb sich Guy Montgomery, ein 1951 gestorbener Literaturwissenschaftler, der bereits mit Computerunterstützung auf 250.000 Karteikarten eine Konkordanz der lyrischen Werke von John Dryden zusammenstellte und in 63 Schuhkartons hinterließ. Seine Kollegin und Nachfolgerin Josephine Miles konvertierte die Karteikarten in Lochkarten und publizierte den Index schließlich. Dazu: Guy Montgomery/Lester A. Hubbard (Hrsg.): Concordance to the Poetical Works of John Dryden. Assisted by Mary Jackman and Helen S. Agoa. Preface by Josephine Miles, Berkeley 1957.

Und auch: Rachel Sagner Buurma/Laura Heffernan: Search and Replace: Josephine Miles and the Origins of Distant Reading. In: Modernism/modernity 1/2018. Mario Wimmer, Josephine Miles (1911–1985): Doing Digital Humanism With and Without Machines, in: History of Humanities 2/2019, S. 329–334.

Duncans Buch ist lehrreich, anekdotenreich und verdient eine Nachahmung, in der deutsche Texte fokussiert werden und auch digitale Entwicklungen stärker und kundiger berücksichtigt werden als es Duncan möglich war. Indexe werden auch in der digitalen Welt weiterlebena – auch wenn Kinder und Jugendliche von heute spontan nicht mehr imstande sind, ein Branchentelefonbuch zu benutzen und seine Gliederung und Sortierung zu verstehen. Ach – und Kursbücher!

Dennis Duncan: Index, A History of the. A Bookish Adventure. London: Penguin, 2021.