Das Buch ist im wesentlichen eine Sammlung bereits erschienener Aufsätze und enthält einige Überschneidungen und Redundanzen. Die Lektüre lohnt sich jedoch. Bajohrs Text belegt nicht nur seine literaturtheoretische Kompetenz. In den Beiträgen kommen auch die Erfahrungen durch eigene experimentelle Arbeiten auf dem Feld der digitalen Literatur zur Geltung. Einiges findet sich hier.

Literatur? Das ist eine Frage, die Bajohr immer wieder offen hält. Anders als Schönthaler schaut er nicht mit normativem Blick auf Autorenintentionen und Werke. Er sympathisiert mit der Institutionentheorie der Kunst/Literatur: Was als Literatur verbreitet und akzeptiert wird und sich bewährt, ist eben Literatur. Entscheidend dafür sind die Rezeptionsweisen und die Erwartungen der Rezipienten. Es könnte zunehmend gleichgültig werden, ob und in welchem Maße künstliche Intelligenz an der Produktion von Texten, Bildern usw. beteiligt ist. Statt um den Turing-Test geht es um den »Durkheim-Test«, in dem Mensch und Maschine als gleichberechtigt Handelnde aufgefasst werden: »Der Durkheim-Test entspricht (…) dem Design, der Akzeptanz, dem Gebrauch und der Modifikation eines Systems durch eine Gemeinschaft in Echtzeit.« (Leigh Star 2017: 135). Vertreter einer bornierten, konservativen, an der realistischen Prosaliteratur des 19. Jahrhunderts orientierten Auffassung – und das sind erstaunlich viele heutige Literaten, Literaturkritiker und Leser – werden Probleme haben, diesen Test zu akzeptieren. Man könnte jedoch mit Bajohr – so schließt sein Buch – darauf setzen, dass eines Tages die Differenz zwischen menschen- und maschinengeschriebenen Texten ihren Sinn verliert. Die Alternative, mit den Maschinen zu verschmelzen – obwohl ich die Formel Kittlers, der die Dreieinigkeit von Menschen, Maschinen und Engeln anrief, attraktiv finde – oder sie zu knechten, verdient auf jeden Fall eine Erweiterung.

Literatur besteht nicht nur aus langer Prosa, also dem Roman, den Bajohr die »Wunderformel aus Großnarration und Erlebnisgeprotze« nennt, sondern hat viele Genres und Schattierungen. Das Festhalten an historischen Normen und die fehlende Erlebnisoffenheit Neuem gegenüber prägt die Literaturszene (ähnlich wie den Musikmarkt) in erschütternder Weise. Zu den experimentellen Richtungen in der Literatur gehört das »konzeptuelle« Schreiben, das vorhandenem Text eine zweite Form gibt. Der Ubuweb-Gründer Kenneth Goldsmith hat dieser Richtung in seinem Manifest Uncreative Writing ein Denkmal gesetzt – und im Übrigen auch viele eigene Beiträge zu ihr geliefert. Einer der Standardeinwände gegen automatisch erzeugte Kunst ist die angeblich fehlende »Kreativität«. Das Nachdenken über Kreativität hat allerdings kaum erst begonnen. Wenn es nicht der göttliche Funke ist, der genialische Künstler trifft und sie in ihrer Produktivität anfeuert, was ist Kreativität dann? Die Kreativitätsübungen von Designern und Marketingfachleuten zeigen schon lange in eine andere Richtung: Kreativität ist ein Rückkopplungsprozess, meist innerhalb von Teams, der die einfachsten und die verrücktesten Ideen einfängt und sie mit ihrer technischen Ausführbarkeit und Wirtschaftlichkeit arrangiert. In ihrem häufig missverstandenen Artikel The extended mind schlugen Clark & Chalmers 1998 vor, auch Prozesse außerhalb der Köpfe von Menschen als Beiträge zu kognitiven Vorgängen zu verstehen, wenn sie auf ähnliche Weise zu funktionieren scheinen. Bajohr zitiert eine ganze Reihe von Autoren – Ulla Hahn, Daniel Kehlmann, Philipp Schönthaler, Florian Cramer –, die den Weg zur Einbeziehung von Maschinen in Kreativitätskonzepte nicht ganz oder gar nicht mitgehen wollen. Neben der Kreativität als Agens spielt dabei auch das Verständnis von Subjektivität und des »Werks« eine Rolle. Die genannten und viele andere Zeitgenossen sehen sich durch Berichte über Existenz und Funktion der KI in einen Alarmzustand versetzt, der sie eine Koexistenz mit ihr, die nichts mit der Ersetzung der »händischen« (Schönthaler) durch programmierte Literatur zu tun hat, gar nicht in Betracht ziehen lässt. Den Menschen bleibt allerdings beim derzeitigen Entwicklungsstand der KI auf jeden Fall noch eine Art Konzeptgestaltungsmacht (79) – beispielsweise das prompt design.

Interessant und lehrreich ist Bajohrs Unterscheidung des sequenziellen und des konnektionistischen Paradigmas der digitalen Literatur. Sequenziell sind die regelbasierten (algorithmischen) Anweisungen, nach denen schon seit 1952 »Literatur« mit dem Computer produziert wird. Konnektionistisch ist die aus Beispielmaterial selbstlernende Netzwerk-Installation, der kein Programmbefehl gegeben wird, sondern die nur abgefragt oder zum Plaudern angeregt werden kann. Es stehen sich gegenüber (156ff.):

| Sequenziell | Konnektionistisch |

|---|---|

| Verfahrensregeln | Beispiele |

| top-down | bottom-up |

| explizite Regeln (am Anfang) | implizite Regeln (am Ende) |

| Transparenz | Unerklärbarkeit |

| Datenbanklogik | Statistische Abhängigkeiten |

Zu sehen ist: Es ist nicht alles Gold an der konnektionistischen KI. Ihre Verfahren sind intransparent, ihre Reaktionsweise gehört eher auf die Couch von Psychologen als auf das Display von Informatikern. Die von GPT-3 vorgeführten Korrelationen weisen merkwürdige Schwächen auf. Nicht alles, was statistisch wahrscheinlich ist, ist auch kausal begründbar und nachvollziehbar. Daher scheint die Domäne der Erzählmaschinen vor allem die Erzeugung surrealistischer Welten und Begebenheiten zu sein. Abgesehen davon machte GPT-3 letzte Woche noch viele Fehler, wenn Quersummen gebildet werden sollten.

Also: Bajohr lesen.

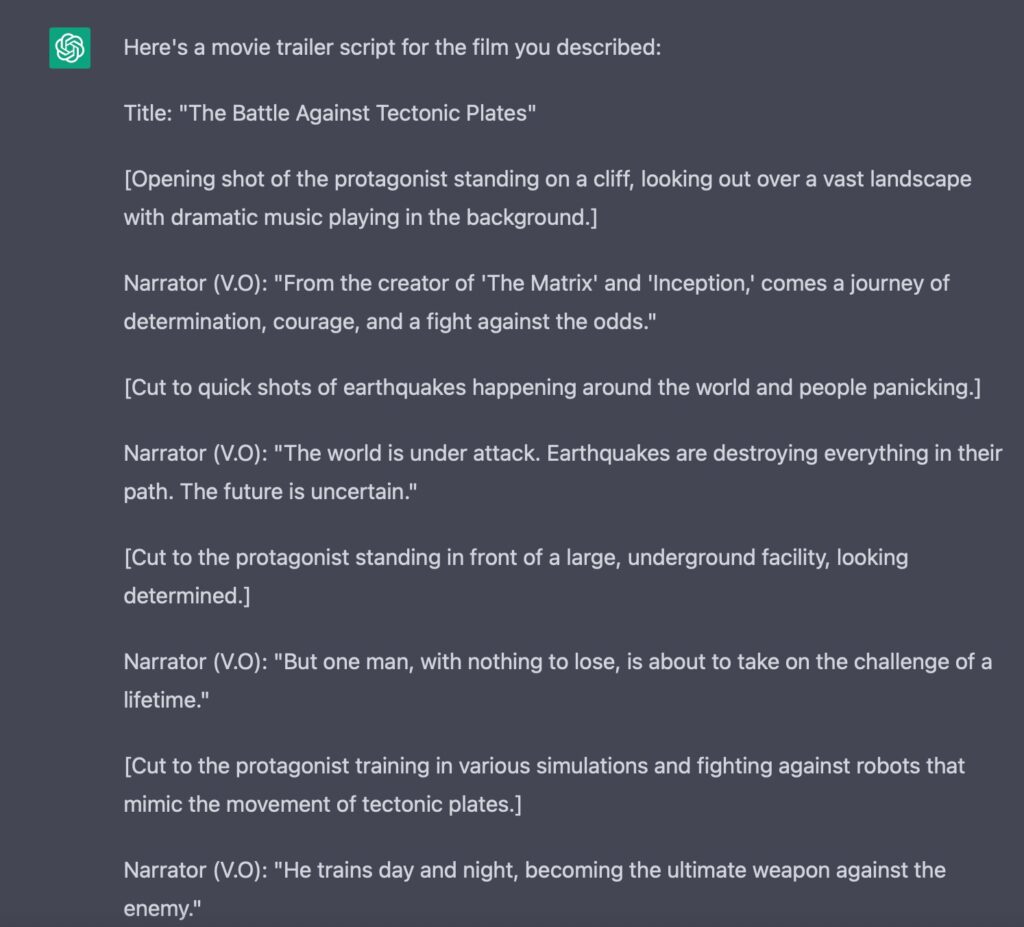

Und zum Schluss ein Beispiel, das die derzeitigen Stärken von GPT-3 zeigt. Ein Freund fragte sich, ob die Wissenschaft bereits Maßnahmen gegen das Entstehen von Erdbeben ersonnen hat. Da er gute Erfahrungen mit dem Erzeugen von Dialogen und Film-Trailern gewonnen hat und einen aktivistischen Akzent in seine Frage bringen will, lautet sein Prompt:

Let’s write a movie trailer in which I fight tectonic plates to the death.

Die Ausgabe sieht so aus:

Bajohr, Hannes: Schreibenlassen. Texte zur Literatur im Digitalen. Berlin: August Verlag, 2022.

Leigh Star, Susan: Grenzobjekte und Medienforschung. Bielefeld: transcript Verlag, 2017.

Goldsmith, Kenneth: Uncreative Writing. Sprachmanagement im digitalen Zeitalter. Erweiterte deutsche Ausgabe. Berlin: Matthes & Seitz, 2017.

Clark, Andy; Chalmers, David J: The Extended Mind. Analysis, Jg. 58, Nr. 1, S. 7–19, 1998.