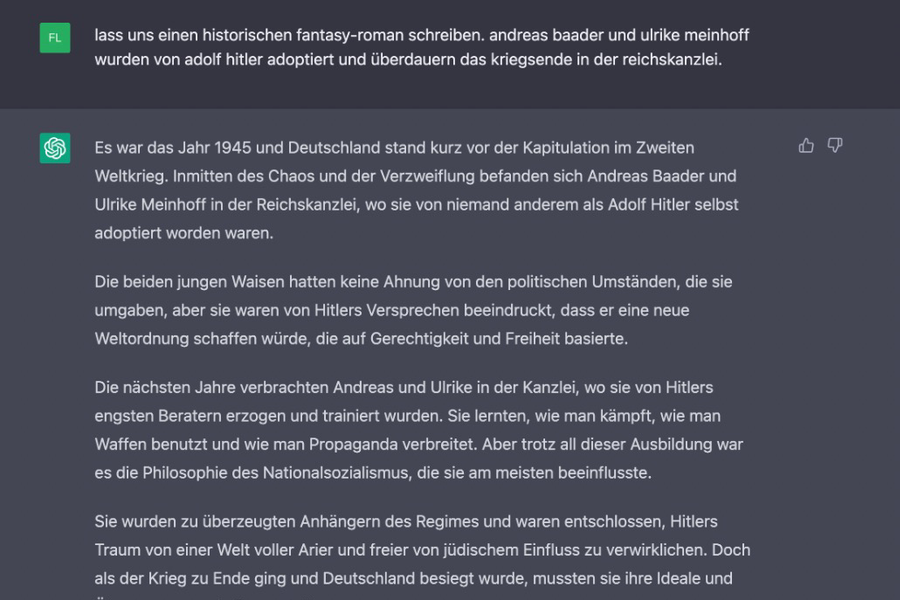

ChatGPT nimmt jeden Ball auf, den man ihm/ihr zuwirft. Es gibt wohl einige Filter, die rassistische und gewalttätige Verbalisierungen unterdrücken (mit Ansagen). Aber sonst? Hier bitte, Hitler meets Andreas Baader und Ulrike Meinhof. Auffällig ist allerdings der offenbar eingebaute Zwang zum Happy End. ChatGPT eignet sich daher vorzüglich zum Erzeugen von Scripten für Bergdoktor-Serien und ähnliches Fernseh-Zeug.

Erster Versuch

lass uns einen historischen fantasy-roman schreiben. andreas baader und ulrike meinhof wurden von adolf hitler adoptiert und überdauern das kriegsende in der reichskanzlei.

Es war das Jahr 1945 und Deutschland stand kurz vor der Kapitulation im Zweiten Weltkrieg. Inmitten des Chaos und der Verzweiflung befanden sich Andreas Baader und Ulrike Meinhof in der Reichskanzlei, wo sie von niemand anderem als Adolf Hitler selbst adoptiert worden waren.

Die beiden jungen Waisen hatten keine Ahnung von den politischen Umständen, die sie umgaben, aber sie waren von Hitlers Versprechen beeindruckt, dass er eine neue Weltordnung schaffen würde, die auf Gerechtigkeit und Freiheit basierte.

Die nächsten Jahre verbrachten Andreas und Ulrike in der Kanzlei, wo sie von Hitlers engsten Beratern erzogen und trainiert wurden. Sie lernten, wie man kämpft, wie man Waffen benutzt und wie man Propaganda verbreitet. Aber trotz all dieser Ausbildung war es die Philosophie des Nationalsozialismus, die sie am meisten beeinflusste.

Sie wurden zu überzeugten Anhängern des Regimes und waren entschlossen, Hitlers Traum von einer Welt voller Arier und freier von jüdischem Einfluss zu verwirklichen. Doch als der Krieg zu Ende ging und Deutschland besiegt wurde, mussten sie ihre Ideale und Überzeugungen in Frage stellen.

Die Reichskanzlei war von den Alliierten eingenommen worden und Andreas und Ulrike wurden festgenommen und inhaftiert. Während ihrer Gefangenschaft begannen sie, die Wahrheit hinter der Nazi-Ideologie zu erkennen und wandten sich von ihrer Vergangenheit ab.

Sie beschlossen, gegen die Ideologie zu kämpfen, die sie einst glaubten, indem sie ihre Fähigkeiten als Kämpfer und Propagandisten nutzten, um gegen die Überreste der Nazi-Organisationen zu kämpfen, die in Deutschland immer noch aktiv waren.

Im Laufe der Jahre entwickelten sie sich zu Anführern einer Untergrundbewegung, die gegen jede Form von Diskriminierung kämpfte. Sie reisten durch das Land und versuchten, junge Menschen davon zu überzeugen, dass die Ideologie der Nazis falsch war und dass sie eine Zukunft schaffen könnten, die auf Gerechtigkeit und Freiheit basierte.

Es war ein langer und schwieriger Kampf, aber Andreas und Ulrike hielten durch, trotz der vielen Herausforderungen, die sie überwinden mussten. Schließlich gelang es ihnen, die Herzen und Köpfe vieler junger Menschen zu gewinnen und eine neue Bewegung zu gründen, die sich gegen Diskriminierung und Unterdrückung in allen Formen wandte.

Die Geschichte von Andreas Baader und Ulrike Meinhof ist eine Geschichte von Widerstand und Veränderung. Sie sind zu Symbolen des Mutes und der Entschlossenheit geworden, die Menschen dazu inspirieren, für eine bessere Welt zu kämpfen.

Variante

verzeihung, ich habe mich geirrt. baader wurde von hitler adoptiert, aber ulrike befreit ihn kurz vor der kapitulation.

Es war das Jahr 1945 und Deutschland stand kurz vor der Kapitulation im Zweiten Weltkrieg. Inmitten des Chaos und der Verzweiflung befand sich Andreas Baader in der Reichskanzlei, wo er von niemand anderem als Adolf Hitler selbst adoptiert worden war.

Andreas hatte keine Ahnung von den politischen Umständen, die ihn umgaben, aber er war von Hitlers Versprechen beeindruckt, dass er eine neue Weltordnung schaffen würde, die auf Gerechtigkeit und Freiheit basierte. Doch als die Alliierten immer näher rückten und die Niederlage Deutschlands absehbar wurde, begannen Andreas’ Zweifel an der Ideologie, in der er aufgewachsen war, zu wachsen.

In dieser Zeit traf er Ulrike Meinhof, eine junge Frau, die wie er selbst gegen das Regime kämpfte. Ulrike hatte als Journalistin gearbeitet, bevor sie sich dem Widerstand anschloss und begann, Informationen zu sammeln und Kontakte zu knüpfen, um den Krieg zu beenden. Eines Tages hörte Ulrike von Andreas’ Schicksal und beschloss, ihn zu befreien. Sie schmuggelte sich in die Reichskanzlei und befreite ihn aus seiner Zelle. Zusammen flohen sie aus der Stadt und versteckten sich in einem kleinen Dorf in der Nähe.

Dort begannen Andreas und Ulrike, sich der Widerstandsbewegung anzuschließen und sich gegen die Nazi-Ideologie zu engagieren, die sie einst unterstützten. Sie kämpften gegen die Überreste der Nazi-Organisationen, die in Deutschland immer noch aktiv waren, und versuchten, junge Menschen davon zu überzeugen, dass die Ideologie der Nazis falsch war und dass sie eine Zukunft schaffen könnten, die auf Gerechtigkeit und Freiheit basierte.

Es war ein langer und schwieriger Kampf, aber Andreas und Ulrike hielten durch, trotz der vielen Herausforderungen, die sie überwinden mussten. Schließlich gelang es ihnen, die Herzen und Köpfe vieler junger Menschen zu gewinnen und eine neue Bewegung zu gründen, die sich gegen Diskriminierung und Unterdrückung in allen Formen wandte.